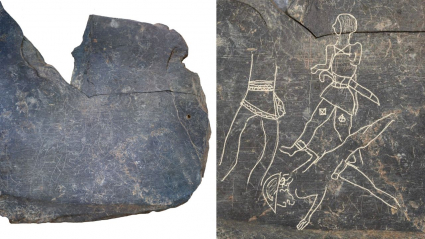

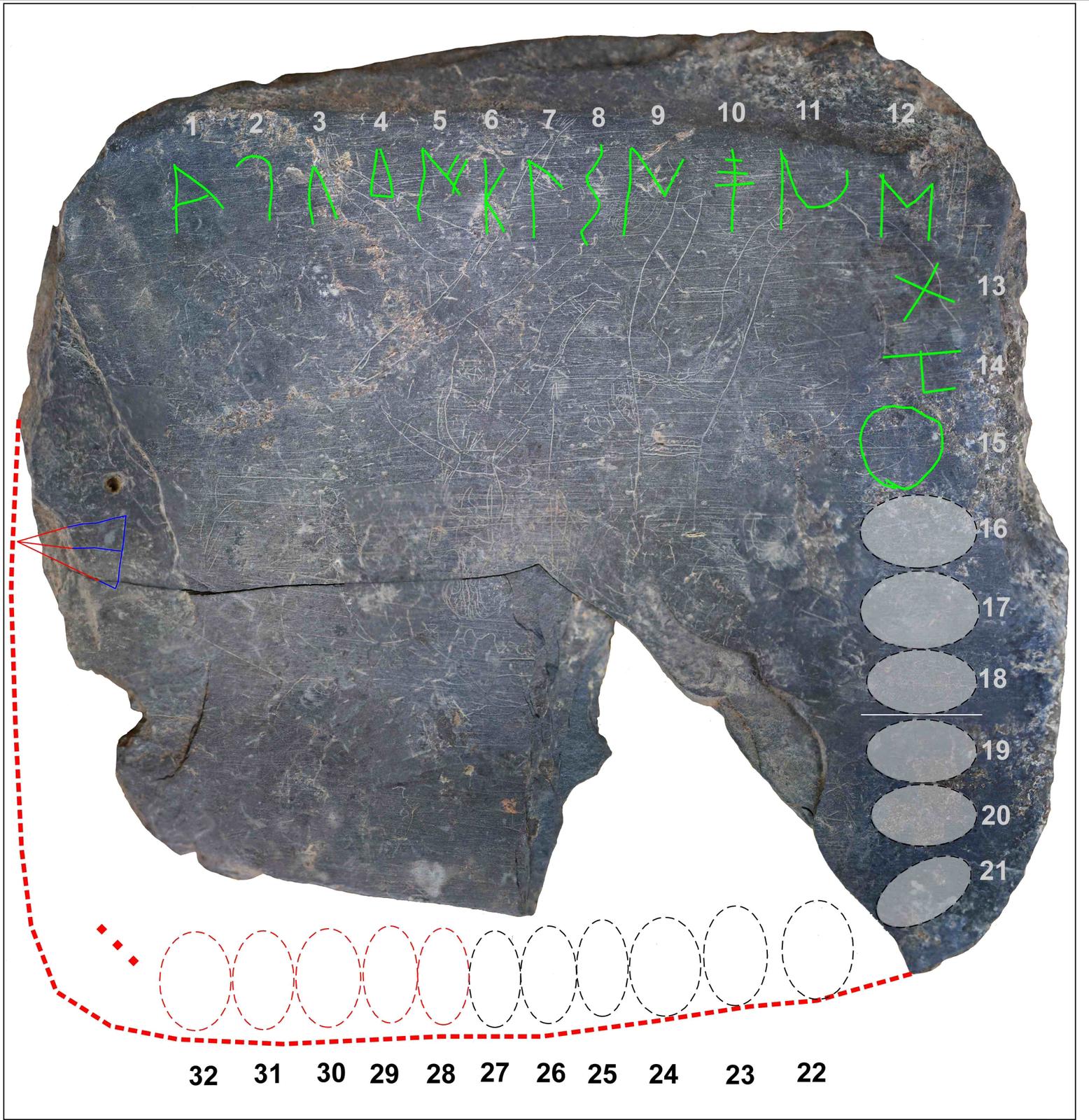

“ABeKaTu”. Y así, hasta 21 signos tallados de izquierda a derecha se pueden leer en la tablilla de pizarra del artesano que diseñó los guerreros de Tarteso. En concreto, en su cara frontal. Las letras están mezcladas con los bocetos de las tres figuras humanas, de tal forma que, por ejemplo, en el casco del guerrero que tiene el pene erecto y que aparece tumbado, se esconde uno de esos 21 símbolos. Son de tal finura que se hace casi imposible verlos. Tan difícil que, al principio, los arqueólogos se extrañaron y acabaron interpretándolos como trazos de ensayo. Pero el ojo avizor y entrenado de un epigrafista de la Universidad de Barcelona, Joan Ferrer i Jané, los ha individualizado y los ha subrayado: es escritura.

Fue el jueves, nada más saltar la noticia en los medios de comunicación, cuando el epigrafista vio la tablilla de pizarra en la foto que ilustraba los titulares del nuevo hallazgo. De inmediato, contactó con los arqueólogos del Turuñuelo: “parece un abecedario de escritura meridional”, advirtió. El equipo del CSIC se puso rápidamente en marcha. “Era un sueño desde el principio encontrar escritura y estábamos a punto de cumplirlo”, relata Esther Rodríguez, codirectora del yacimiento de Guareña. Confiaron en la experiencia y pericia del catalán y le pidieron que lo estudiara. Y eso ha hecho: analizarlo microscópicamente durante todo el fin de semana para acabar determinando que en la pizarra del artesano que diseñó los guerreros de Tarteso no solo hay guerreros, sino también escritura. Letras desde las que se abren ahora decenas de hipótesis que desentrañar con bisturí epigráfico.

Una escritura con rasgos indígenas y posiblemente propia del Turuñuelo

“La inscripción nos confirma el uso de una escritura paleohispánica adaptada a una lengua indígena en el Turuñuelo”, explica el experto.

¿Qué significa? Que quienes habitaron el edificio sabían escribir. Y que lo hacían, además, probablemente en una lengua propia. Su escritura es una variante de la que se conoce como escritura paleohispánica meridional, es decir, de la que introdujeron los fenicios cuando llegaron a las costas andaluzas en el siglo IX a. C. y que acabó expandiéndose por todo el suroeste peninsular (Guadalquivir, Valle Medio del Guadiana y Alentejo portugués). La hipótesis es que, en cada zona, se fuera adaptando de una forma diferente, al mezclarse con la lengua y la escritura indígena (local). Y eso es lo que podría acabar constatándose ahora en el Turuñuelo: que su abecedario sea el de una especie de dialecto, con rasgos propios de su territorio.

De hecho, los hasta ahora dos únicos abecedarios que se habían encontrado en la Península presentan rasgos diferentes al de Guareña. Uno está tallado en una estela funeraria de Espanca (Castro Verde, Portugal). El otro está grabado en una pieza de cerámica hallada en Villasviejas del Tamuja (Cáceres). El localizado en Portugal contiene 27 signos de los que, como mínimo, los 10 primeros se repiten en el Turuñuelo, pero está escrito en dirección contraria al de Guareña, siendo más habitual el abecedario de la estela lusa que el de la tablilla del Turuñuelo. Según explica el epigrafista de la Universidad de Barcelona, “en toda la zona del sur se escribe habitualmente de derecha a izquierda y el abecedario del Turuñuelo sería una de las excepciones por ir de izquierda a derecha”. Respecto al segundo, el de Cáceres, está demasiado fragmentado como para saber si se parece al de Guareña: “aún es pronto para determinarlo”, precisa.

“Un milagro”

“Me temblaban las piernas”, relata Esther Rodríguez. “Ya sabíamos que la sociedad tartésica escribía. Pero necesitábamos encontrar escritura en el Turuñuelo para determinar si quienes usaban este edificio también lo hacían. Y ya podemos decir que sí, que se escribía en el Turuñuelo”, explica la arqueóloga. Además, “se trata un abecedario hallado en contexto. No está aislado y eso nos va a aportar mucha más información”. Entre otras cosas, permite datar esta escritura en el siglo V a.C.

Según las primeras interpretaciones, el artesano de la tablilla habría usado ese mismo soporte para ejercitar las letras del abecedario: “parece que las hubiera copiado sobre la pizarra para aprenderlas”. Y aunque la técnica no parece demasiado alejada del método de aprendizaje de 26 siglos después, será ahora un traceólogo quien ayude a descifrar si fue una sola mano la que grabó las figuras y el abecedario o si, por el contrario, fueron manos diferentes. Y habrá que determinar también con qué instrumento se tallaron.

Aparte de la importancia cualitativa del hallazgo y de la información que se puede extraer de la pieza (“más que de los rostros de Tarteso”, si se suman escritura, diseño de los guerreros y estudio del gremio del artesanado), es significativo también un matiz cuantitativo. El del Turuñuelo no solo es el tercer abecedario paleohispánico meridional hallado en la Península sino que, además, está dentro del escasísimo 5% que representa la escritura meridional (tartésica e ibérica suroriental) frente al 95% de la íbera y celtíbera. Estas últimas se conservan más, sobre todo porque sus civilizaciones duraron más en el tiempo y porque contactaron con el mundo romano.

“Nos parecía casi imposible conseguirlo. La mayoría de la escritura tartésica se haría sobre materiales perecederos como cuero o tablillas de cera. Ha sido como un milagro”, explica Rodríguez. Una de las hipótesis que se abre ahora es que, en el Turuñuelo, pudiera haber más inscripciones en soportes parecidos al de la pizarra: “quizá un archivo, donde apuntaran la contabilidad del edificio”, augura la arqueóloga.

Comerciantes según la arqueología; sabios, según Estrabón

El abecedario español tiene 27 letras. El griego, 24. Y con esos 24 signos se ha dicho y escrito de todo. Sin ir más lejos, la Ilíada y la Odisea, ambas obras concebidas durante un siglo, el VIII a. C, en el que Tarteso ya era conocida como civilización de Occidente. Incluso se ha interpretado que su territorio habría sido descrito en el segundo de estos poemas épicos.

Y hay más. Varios siglos después, es un geógrafo también griego, Estrabón, el que dice de los tartesos que “son reputados como los más sabios entre todos los de Iberia” y que “poseen gramática y libros con antiguas memorias, poemas y leyes métricas de seis mil años de antigüedad”.

¿Estarían esos poemas y esos libros tartésicos de los que habla Estrabón escritos con algunos de los 21 signos individualizados ahora en el Turuñuelo? ¿Los recogería esa gramática que menciona? ¿Se habrían traducido algunas de esas obras al griego? ¿Se conocerían la Ilíada y la Odisea en El Turuñuelo como se conocían, de hecho, los mármoles del monte ateniense del Pentélico? Y ya bajando un poco el diapasón de la imaginación: si los habitantes del Turuñuelo comerciaban con Grecia, como está demostrado ¿sabrían comunicarse en lengua griega?. “Para saber eso, tendríamos que encontrar una traducción”, responde Esther Rodríguez.

¿Una piedra de rosetta en el Turuñuelo? ¿Un documento escrito en tartésico y traducido al fenicio y al griego en el yacimiento de Guareña? ¿Se lo imaginan? ¿Que la clave para descifrar del todo Tarteso y entender su idioma estuviera en el Valle Medio del Guadiana? ¿Qué respondería Estrabón a todas estas preguntas? Imaginemos…